Dopo poco più di un anno dall’elezione la popolarità di Biden è in picchiata: apprendo infatti dal sito web Real Clear Politics, che aggrega vari sondaggi svolti da numerosi operatori specializzati, che il tasso di approvazione del presidente è precipitato dal 56% al 41%, mentre la percentuale di chi lo disapprova ha fatto il percorso inverso, impennandosi dal 35% al 54%. Chi volesse verificare la situazione corrente può farlo digitando in internet il nome del sito, virgolette comprese: “Real Clear Politics”.

Dopo poco più di un anno dall’elezione la popolarità di Biden è in picchiata: apprendo infatti dal sito web Real Clear Politics, che aggrega vari sondaggi svolti da numerosi operatori specializzati, che il tasso di approvazione del presidente è precipitato dal 56% al 41%, mentre la percentuale di chi lo disapprova ha fatto il percorso inverso, impennandosi dal 35% al 54%. Chi volesse verificare la situazione corrente può farlo digitando in internet il nome del sito, virgolette comprese: “Real Clear Politics”.

Nel numero di aprile 2020 intitolai “Tutte le sfide di Biden” l’analisi delle difficoltà che attendevano il successore di Donald Trump e che non si sono fatte attendere, a cominciare dall’umiliante e caotica ritirata dall’Afghanistan, sintetizzata dalle laceranti immagini dei giovani afghani disperatamente aggrappati al carrello di un aereo in decollo e poi precipitati nel vuoto quando il velivolo prese quota.

Nella questione dell’immigrazione, dopo le promesse pre-elettorali che hanno incoraggiato migliaia di clandestini a tentare di varcare la frontiera tra Messico e USA, quando si è giunti al dunque se lasciarli entrare o respingerli la politica del governo Biden si è dimostrata poco diversa da quella tanto stigmatizzata (dal suo partito) del suo predecessore Trump.

La gestione della “pandemia” è stata tra gli aspetti più criticati della presidenza di Biden, che ne aveva promesso la fine entro la scorsa estate ma è stato smentito dall’irruzione della cosiddetta “variante delta”, mentre la sua insistenza sull’obbligo vaccinale è stata motivo di aspri scontri con alcuni governatori repubblicani.

Intanto negli Stati Uniti l’inflazione si è messa a galoppare (attualmente è al 7%) ed i cittadini sono fortemente preoccupati della perdita di potere d’acquisto dei loro salari. Per frenarla il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha recentemente manifestato l’intenzione di aumentare “presto” il tasso d’interesse e di ridimensionare il meccanismo di acquisti di obbligazioni istituito per immettere liquidità nel circuito economico, noto in breve come “quantitative easing” o “allentamento quantitativo” (dell’inflazione e di questo meccanismo ho diffusamente parlato in tre puntate nei numeri di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 di questo giornale).

Si è aggravato il contrasto con la Cina, intensificato dalle reiterate ed esplicite pretese di quest’ultima sulla “ribelle” Taiwan che Pechino ha dichiarato più volte di voler riportare sotto la propria autorità, se necessario anche con la forza. Da tempo quasi ogni giorno Pechino fa sorvolare da propri aerei militari la zona di identificazione difensiva dell’isola e per aumentare la pressione negli ultimi mesi ha svolto esercitazioni di truppe da sbarco nelle immediate vicinanze. La controversia è ben lontana dall’essere risolta e – come ho scritto in passato in questo giornale – non ho dubbi che se per qualche motivo Taiwan non potesse più contare sull’ombrello statunitense, entro poco tempo la Cina passerebbe dalle parole ai fatti, o con l’invasione diretta o stringendo l’isola nella morsa di un blocco navale che ne strangolerebbe l’economia.

L’estenuante negoziato per ripristinare il patto sul nucleare stipulato con l’Iran da Obama e denunciato da Trump è nuovamente al palo. Gli iraniani accusano agli Stati Uniti di non voler prendere le decisioni politiche necessarie per radicare l’accordo nel diritto internazionale e per ampliare il perimetro delle sanzioni economiche da revocare: l’Iran ne esige l’abolizione totale, mentre secondo gli Stati Uniti alcune di esse sono legate ai comportamenti iraniani in materia di diritti umani e terrorismo e non al patto sul nucleare. Lo stallo del negoziato indica l’assoluta determinazione degli ayatollah di dimostrare, all’estero e soprattutto all’interno, di essere usciti vincitori dal contrasto con gli Stati Uniti dopo averne sopportato le dure sanzioni. Intanto il calendario scorre implacabile e si avvicina l’irreversibile momento in cui l’Iran (che già dispone di un missile a combustibile solido capace di colpire obiettivi a 1.500 km di distanza, e dunque oltre Israele anche l’Europa) entrerà definitivamente in possesso delle tecniche necessarie per dotarsi dell’arma atomica; mentre Biden, distratto dalla crisi ucraina, deve far fronte alla crescente opposizione dei senatori repubblicani che esigono di sottoporre al voto parlamentare un eventuale accordo con gli ayatollah, la cui approvazione è tutt’altro che certa, particolarmente dopo le elezioni di medio termine, che si terranno in autunno e di cui parlerò tra poco.

L’estenuante negoziato per ripristinare il patto sul nucleare stipulato con l’Iran da Obama e denunciato da Trump è nuovamente al palo. Gli iraniani accusano agli Stati Uniti di non voler prendere le decisioni politiche necessarie per radicare l’accordo nel diritto internazionale e per ampliare il perimetro delle sanzioni economiche da revocare: l’Iran ne esige l’abolizione totale, mentre secondo gli Stati Uniti alcune di esse sono legate ai comportamenti iraniani in materia di diritti umani e terrorismo e non al patto sul nucleare. Lo stallo del negoziato indica l’assoluta determinazione degli ayatollah di dimostrare, all’estero e soprattutto all’interno, di essere usciti vincitori dal contrasto con gli Stati Uniti dopo averne sopportato le dure sanzioni. Intanto il calendario scorre implacabile e si avvicina l’irreversibile momento in cui l’Iran (che già dispone di un missile a combustibile solido capace di colpire obiettivi a 1.500 km di distanza, e dunque oltre Israele anche l’Europa) entrerà definitivamente in possesso delle tecniche necessarie per dotarsi dell’arma atomica; mentre Biden, distratto dalla crisi ucraina, deve far fronte alla crescente opposizione dei senatori repubblicani che esigono di sottoporre al voto parlamentare un eventuale accordo con gli ayatollah, la cui approvazione è tutt’altro che certa, particolarmente dopo le elezioni di medio termine, che si terranno in autunno e di cui parlerò tra poco.

Ecco, appunto… la crisi ucraina. Al momento in cui devo consegnare l’articolo, perché il giornale deve andare in tipografia, le ultime notizie parlano dell’avanzata di truppe russe anche oltre il Donbass – la regione ucraina maggioritariamente russofona da tempo parzialmente in mano dei separatisti filorussi e sede delle due autoproclamate repubbliche indipendenti di Doneck e Luhansk, prontamente riconosciute da Putin in diretta televisiva il 21 febbraio – e forse anche verso la capitale Kiev. Biden ha dichiarato settimane fa di voler inviare qualche migliaio di soldati nell’Europa orientale, ma nessuno sembra credere alla possibilità di combattimenti tra militari statunitensi, o di altri Paesi europei, e russi; né gli europei dell’ovest sembrano entusiasti dell’idea di un confronto diretto con la Russia, che tra l’altro tiene dalla parte del manico l’affilato coltello delle forniture di gas. La Germania ha subito annunciato il blocco della costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ma sta di fatto che il 50% del suoi consumi di gas proviene dalla Russia… vedremo se alle facili parole seguiranno i difficili fatti.

La crisi apparentemente è nata dall’ipotesi di un’entrata dell’Ucraina nella NATO, fortemente osteggiata dal presidente russo Vladimir Putin, che la percepisce come un ulteriore tassello dell’accerchiamento attuato contro il suo Paese dopo il graduale ingresso nell’alleanza di 8 Paesi ex satelliti della defunta URSS: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Romania e Slovacchia. Tra i candidati all’adesione c’è anche l’Ucraina, a suo tempo addirittura parte integrante dell’Unione Sovietica, a cui la Russia nel 2014 ha già strappato senza sparare un colpo la penisola russofona della Crimea, e che dallo stesso anno fronteggia la rivolta delle altre due regioni ora proclamatesi repubbliche indipendenti. Tuttavia l’articolo 10 dello statuto della NATO recita testualmente: “Le Parti potranno, all’unanimità, invitare ad aderire al Trattato ogni altro Paese europeo che possa promuoverne i principi e contribuire alla sicurezza della regione dell’Atlantico settentrionale”. Attenzione alle parole “contribuire alla sicurezza”: ossia, se ovviamente all’Ucraina piacerebbe moltissimo farsi scudo della NATO nel contenzioso con la Russia, proprio questo contenzioso tuttora irrisolto non rappresenta affatto un “contributo alla sicurezza dell’area”, ma esattamente il contrario, e quindi di per sé ne ostacola l’ingresso nell’alleanza.

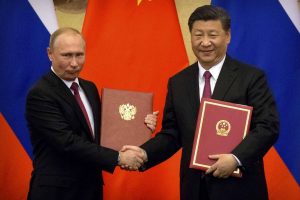

Putin – vecchia volpe che iniziò la sua carriera come agente del KGB (il servizio segreto sovietico) nell’allora Repubblica Democratica Tedesca satellite dell’URSS – sta giocando la partita da consumato pokerista, inducendo gli occidentali ad almeno tre clamorosi autogol: uno per l’UE, poiché nelle settimane scorse, prima che la situazione si aggravasse, gli esponenti politici di vari suoi Paesi membri hanno dovuto recarsi in separate processioni alla corte dello zar, dimostrando ancora una volta – se ce ne fosse stato bisogno – che l’UE come entità politica semplicemente non esiste; e uno ancora maggiore per gli USA, che urlando a squarciagola da settimane su una questione di per sé molto marginale per i loro interessi, stanno cementando in funzione antiamericana la convergenza tra l’orso russo e il dragone cinese. Dopo un cordialissimo incontro in occasione dell’apertura delle recentissime Olimpiadi invernali di Pechino, Putin e Xi Jinping hanno firmato un protocollo comune su vari argomenti, dalla fornitura di gas russo alla Cina, all’ammonimento alla NATO a non espandersi nell’Europa orientale (e questo ha accontentato Putin), alla critica del recente patto trilaterale AUKUS sulla sicurezza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia (e questo ha accontentato Xi) e infine all’affermazione di “non porre limiti” alla collaborazione tra Cina e Russia. Data l’ormai conclamata competizione tra USA e Cina per la supremazia mondiale, è evidente che se la Russia percepirà come permanente l’ostilità degli Stati Uniti inevitabilmente si appoggerà alla Cina, che da parte sua sarebbe ben lieta di avere dalla propria un simile formidabile alleato. E infine – terzo autogol – se dopo aver tanto urlato al lupo, a cose fatte USA e UE non sapranno fare altro che “deplorare” e pateticamente promettere “sanzioni contro gli oligarchi”, i quali sapendo ovviamente da tempo cosa si stava preparando, altrettanto ovviamente avranno da tempo fatto il loro necessario… se è tutto qui, USA e UE avrebbero fatto più bella figura a tacere dall’inizio anziché uscire di fatto sconfitti perché evidentemente impotenti, dato che le tanto sventolate sanzioni farebbero a chi eventualmente le infliggesse (nulla è stato fatto fino alla mattina del 25 febbraio) tanto male quanto a chi le subisse. Militarmente, poi, ricordo incidentalmente che la NATO, presuntamente la più potente alleanza militare del mondo, è stata sconfitta in Afghanistan da poche decine di migliaia di guerriglieri privi di aviazione ed enormemente inferiori tecnologicamente. Anche se questi ultimi godevano dell’appoggio della popolazione (che quindi, aggiungo, ora si goda quello che ha voluto…), il fatto rimane ed è meritevole di riflessione: le armi, anche sofisticate, non bastano a vincere le guerre se nelle popolazioni – e quindi negli eserciti che da esse provengono – manca la determinazione di vincerle, o peggio ancora se dovendo combatterle si pensa di poterlo fare con la mentalità e le chiacchiere di una ONG. La situazione è ancora fluidissima, ma comunque si evolva, per Biden sarà un irsuto porcospino da domare.

Infine, negli ultimi giorni di gennaio 11 navi della marina militare iraniana, 3 navi russe e 2 cinesi (tre Paesi colpiti per diversi motivi da sanzioni statunitensi) hanno svolto la loro terza esercitazione navale congiunta nell’oceano indiano settentrionale. Anche questo è un segnale rivolto agli Stati Uniti, il cui paradossale problema è il disallineamento tra la loro potenza militare, ancora ineguagliata nel mondo, e la sua spendibilità, che risulta limitata dalla molteplicità dei teatri operativi in cui tale potenza potrebbe essere impegnata, dall’Asia al Medio Oriente e ora anche all’Europa per la crisi ucraina. Difficilmente, nonostante la loro potenza residua, gli Stati Uniti potrebbero far fronte a tre crisi militari contemporanee in tutti e tre questi scenari operativi, e sulla capacità di resistenza dell’Europa occidentale senza l’ombrello americano ho forti dubbi. Una delle difficoltà di Biden è far accettare alla sua popolazione una politica estera interventista su scala mondiale, onerosa sia finanziariamente che umanamente, per contenere l’avanzata cinese; disponibilità della popolazione che nei lunghi decenni di un benessere ineguagliato nella storia dell’umanità è andata progressivamente scemando, come dimostrano i risultati militarmente e politicamente fallimentari degli interventi statunitensi nel mondo dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi.

Intanto il 15 gennaio Donald Trump ha tenuto il suo primo comizio dell’anno davanti a qualche migliaio di sostenitori accorsi da ogni angolo degli Stati Uniti a Florence, in Arizona, uno Stato che nell’ultima elezione l’ex presidente perse per una manciata di voti ed in cui contestò aspramente il conteggio finale che ne assegnava ai democratici tutti i rappresentanti. Trump ha pronunciato parole durissime contro Biden ed il suo partito, accusati di uno “spirito maligno di fascismo di sinistra” e definiti degli “incapaci e incompetenti” che “invece di lasciarci tornare a vivere ci vogliono intimidire” e “tentano di trasformare gli USA in un Paese comunista”. “Basta prendere lezioni di scienza da un partito che ci dice che gli uomini sono donne, che le donne sono uomini e che i bambini possono essere uccisi dopo la nascita”, ha affermato Trump, che ha aggiunto riferendosi alla partecipazione di atleti transgender alle competizioni femminili: “Vieteremo agli uomini di partecipare agli sport per donne. Ora basta, quando è troppo è troppo”.

Martedì 8 novembre negli Stati Uniti si terranno le elezioni di medio termine, così dette perché avvengono a metà del mandato presidenziale, in cui gli elettori rinnovano un terzo del Senato e l’intera Camera dei Rappresentanti (come là chiamano i deputati). Nel numero di dicembre 2020 di questo giornale ho spiegato dettagliatamente come è eletto il presidente degli USA (che contrariamente a quanto molti credono NON è eletto direttamente dal popolo), e prima di chiudere questo articolo è opportuna una spiegazione del sistema elettorale parlamentare. I senatori restano in carica 6 anni, ma ogni 2 viene rinnovato un terzo dei loro 100 membri (a novembre ne saranno sostituiti 34), mentre ogni 2 anni vengono sostituiti tutti i 435 componenti della Camera dei Rappresentanti. I sondaggi prevedono in entrambe le camere un salasso dei democratici, e se così fosse dalla fine dell’anno alla conclusione del suo mandato l’arduo compito di Biden in un Paese aspramente diviso potrebbe diventare ancora più complicato.

Francesco D’Alessandro